Warum Weihnachten feiern, wenn einer mit einem Schwerlaster vorher in einen Charlottenburger Weihnachtsmarkt rast? Das ist doch kein Weihnachten mehr! Solche Gedanken gehen mir natürlich auch durch den Kopf. Berlin ist eine gelähmte Stadt. Man fährt durch den festlich beleuchteten Ku’damm oder den Potsdamer Platz, die Mitte, die sich alle Mühe gegeben hat, Besonderes zu bieten. Aber es kommt nicht mehr an. Weihnachten ist beschädigt. Es hat keinen wirklichen Glanz. Der Glanz, der vorhandene, ist ein falscher.

Wir fahren durch diesen falschen Glanz, ganz ruhig, wie alle Autos um uns herum, ganz ruhig. Wir wollen zu meiner Schwester. Sie wohnt im Prenzlauer Berg. Und wir treffen uns „in Familie“. Wir haben einen Wildschweinbraten im Gepäck. Den hat mein Sohn Robert auf Wunsch der Familie gemacht, weil es keiner kann, wie er. Im Auto schaukelt außerdem ein Topf mit Rotkohl und ich klemme ein großes Glas mit Bowle zwischen die Beine. Die Rosmarinkartoffeln zum Wildschwein, Bouletten, Kuchen und allerhand anderes warten schon in der großen Wohnküche meiner Schwester. Wir frönen nicht der Schmalhansküchenmeisterethik des Weihnachtsabends, wie wir es früher taten, mit Würstchen und Kartoffelsalat. Wir essen viel und trinken viel. Und es sind meine Söhne da und es sind die Söhne meiner Schwester da und wahlweise auch Freundinnen der Söhne.

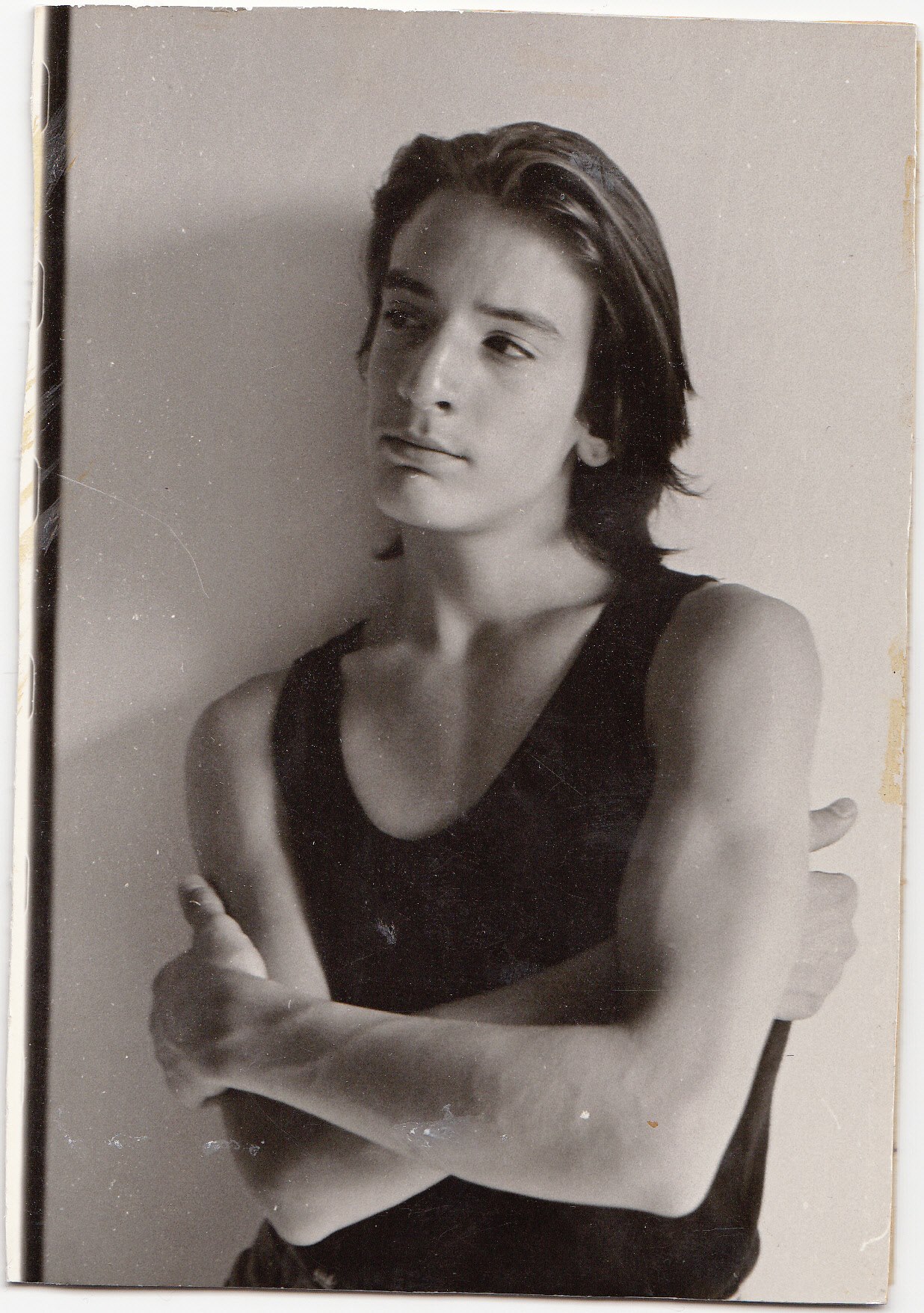

Später kommt noch Anna, meine Enkelin. Ich habe mich gefürchtet, dass sie ganz allein mit der S-Bahn am späten Abend gefahren ist. Früher habe ich mir über so etwas keine Gedanken gemacht. Aber die Zeiten sind andere. Erstmals ist auch Enkel Tamino – Sohn von Moritz – voll dabei. Er spricht schon und spielt hingebungsvoll mit der neuen Eisenbahn.

Wir haben wieder ein Juleklapp organisiert. Jeder der Erwachsenen hat ein Geschenk unter den Baum gelegt. Und jeder bekommt eins und muss raten, von wem es denn sein könnte. Das haben wir immer gern getan und es hat auch immer Spaß gemacht. An diesem reduzierten Heiligabend auch. Ich habe von meinem jüngsten Sohn Moritz Kosmetik bekommen, die Miss Bella, die Youtuberin, empfahl. Er hat mir zu jeder Creme ein kleines Briefchen, sogar mit Umschlag und Adresse geschrieben. Und mit einer Erklärung. Sehr süß. Ich habe mich unheimlich gefreut, dass er sich offensichtlich vorher in meinem Umfeld erkundigt hat, was mich erfreuen könnte. Die handgeschriebenen Briefchen mit Umschlag von Miss Bella a.k.a Moritz sind natürlich der Clou. Ich glaube auch alle anderen waren dieses Mal mit ihren Geschenken sehr zufrieden. Ich resümiere, dieses durchaus beschissene Weihnachten hat uns gezeigt: Wir sind eine Familie. Wir halten zusammen. Alle, die gerade in unserer Familie nicht auf der Glückssträhne zu Hause sind, fangen wir auf. Und das ist das Wichtigste. Wir sind immer da. Wir sind eine Festung. Das Schlimmste auf der Welt ist, niemanden zu haben. Der Mensch soll nicht allein sein. Das stimmt. Das hält kein Mensch aus.