In der DDR stand im Klassenbuch, was die Eltern für Berufe haben. Bei mir lange Zeit Diplom-Ingenieur – mein Vater. Diplom-Journalist – meine Mutter. Wir wurden ständig nach den Berufen unserer Eltern gefragt. Warum das so wichtig war? Gut war es, zur herrschenden Arbeiterklasse zu gehören. Wir waren ein Arbeiter- und Bauernstaat. Wir hatten eine Diktatur des Proletariats. Aber das lernte ich erst später. Meine Eltern nannten sich Kommunisten. Ein gewaltiges Wort. Der Kommunist war der neue Mensch, den wir bewunderten. Er begegnete uns auf Plakaten und im Lesebuch. Meist war es ein Arbeiter mit kräftigen Armen und einem Hammer in der Hand. Oder er drehte an großen Rädern herum. Dazu eine Frau, die auch irgendetwas in der Hand hatte. War es eine Sense? Ich glaub, das sollte die Bäuerin sein. Der Kommunist war in erster Linie männlich, wie unsere Regierung. Die bestand auch nur aus Männern. Wilhelm Pieck, der Präsident. Walter Ulbricht, der Staatsratsvorsitzende und gleichzeitig der 1. Sekretär der Partei. Die Partei. Es gab für uns nur die eine. Dass noch ein paar andere da waren, dass die später dann Blockflöten genannt wurden, wusste ich als Erstklässlerin nicht. Kommunisten waren alle, die gut waren. Alle, die arbeiteten und für unser Wohl sorgten. Alle, die für den Frieden kämpften und uns gegen die „Bonner Ultras“ verteidigten. Ich stellte mir die Kommunisten als überirdische Wesen vor. Gut und freundlich. Alles teilend. Und immer einen exzellenten Rat auf den Lippen. Natürlich wollten wir alle Friedenskämpfer sein und Kommunisten werden. Und so sagte ich – auf Nachfrage meiner ersten Lehrerin, Frau Leipold – dass meine Mutter Diplom-Kommunist wäre. Die Lehrerin konnte sich das Lachen kaum verbeißen, aber nickte mild. Ich verstand nicht, was es da zu lachen gibt. Schließlich war meine Mutti doch die Beste. Die Allerbeste, wie sie täglich nach der Arbeit berichtete. Sie war Betriebszeitungsredakteur im VEB Schwermaschinenbau Lauchhammer. Ein riesiges Werk, das heute – ich hab es nachgeprüft – dem Erdboden gleichgemacht ist. Der zweite große Betrieb – in dem die meisten Eltern arbeiteten – war die Großkokerei. Wir Lauchhammer-Kinder lernten früh, dass die Arbeiter und Forscher und Friedenskämpfer der Großkokerei eine Großtat vollbracht hatten. Sie ertüftelten, wie man aus Braunkohle Koks herstellen kann. Was vordem nur aus Steinkohle ging, die wir in der DDR nicht hatten. Koks brauchte die Republik, um besser zu werden und irgendwann die „Bonner Ultras“ wirtschaftlich einzuholen. Die Herstellung von Braunkohle zu Koks führte dazu, dass Lauchhammer das gefühlt dreckigste Nest der Republik war. Wehte der Wind aus Richtung Großkokerei, lag er einen halben Zentimeter dick auf den Fensterbrettern. Was die Hausfrauen oder die werktätigen Frauen zu besonderen Saubermachorgien anspornte. Wir Kinder trugen immer helle Kleidung und sehr gern weiße Kniestrümpfe. Und natürlich – der Wettbewerb. Wer hat die saubersten Fenster, ein Thema in der Neustadt, die extra für die Kokerei-Arbeiter gebaut wurde, in der wir unsere erste Wohnung bezogen. Vier Zimmer, Küche, Bad. Bad mit Wanne und Toilette. Ofenheizung und kein warmes Wasser. Dahinter ein Spielplatz für die vielen Kinder, von dem ich heute noch träume (auch der ist mittlerweile plattgewalzt). Wir zogen etwas später ein, als die anderen. Ich war vier Jahre alt und fühlte mich schrecklich. Lauter neue Kinder. Meine ersten Bekanntschaften hießen Ines und Lutz. Über uns wohnte Marlit. Gegenüber eine Familie, deren Vater immer Akkordeon spielte und dazu einer Schiffermütze trug. Und ein gestreiftes Nicki, wie ein T-Shirt damals hieß. Wir feierten viele Hausgemeinschaftsfeste. Und zogen an Sylvester durchs Haus. Voran der Schifferklaviermann- und -vater. Abends riefen die Eltern oder Großeltern uns aus den Fenstern nach oben. Abendbrot! Am liebsten aß ich bei Gündels mit. Die hatten eine Küche, die der unseren in nichts ähnelte. Fett und irgendwie sehr deutsch. Anders als die meiner Oma, die böhmisch kochte oder die meines Vaters, der sich an den ersten „ausländischen“ Gerichten mit viel Paprika und Knoblauch versuchte. Bei Gündels gabs Bouletten, Mischgemüse und Kartoffeln. Oder Schmalzstullen. Während es bei uns die Scheußlichkeit von Nudeln mit einer Art Kümmel-Bolognese ohne Tomaten gab. Ich wollte bei Gündels sein. Weil dort nicht so viel über den Frieden, den Kommunismus und die Arbeit gesprochen wurde. Dort tuschelte man über die Nachbarn und dazu sang der Schifferklaviermann Seemannslieder. Zum zweiten Mal wünschte ich mir, zu jemand anderem zu gehören. Zu denen. Nicht zu meinen jungen aufstrebenden Eltern, die keine Zeit für mich hatten. Mussten sie auch nicht. Ich war in der Schule ein Selbstläufer und brav wie ein Musterkind. Dafür durfte ich zum Geburtstag zwanzig Kinder einladen. Das durfte sonst niemand. Alle wollten meine Mutter zur Mutter haben, weil sie so schön war. Tja, irgendwie will jedes Kind immer das Andere. Ich wollte die Tochter des Schifferklaviermannes sein und bei Gündels fettes Zeug essen und interessanten Klatsch und Tratsch hören. Ich fand meine Familie nicht normal. Und wollte einfach nur normal sein. Ein Wunsch, den ich noch oft haben sollte. Ok, ich hatte auch eine Freundin, deren Vater Steuerberater war. Das fand ich exotisch. Ich stellte mir vor, dass der neben dem Fahrer eines Autos sitzt und ihn beim Fahren berät. Was für ein Beruf! Was war dagegen schon Dipl.-Ingenieur oder Dipl.-Journalist. Ja, meine Mutter war Dipl.- Journalist und –Kommunist. Eine weibliche Form hatten wir nur bei Berufen, die von Männern nicht ausgeübt wurden, wie Kindergärtnerin oder Krankenschwester. – Irgendwann zogen wir weiter. Ich hatte zwischenzeitlich noch eine kleine Schwester bekommen. Und als ich die dritte Klasse in Lauchhammer beendete, war unser Ziel mal wieder – Leipzig. Mein Vater hatte ein neues Jobangebot.

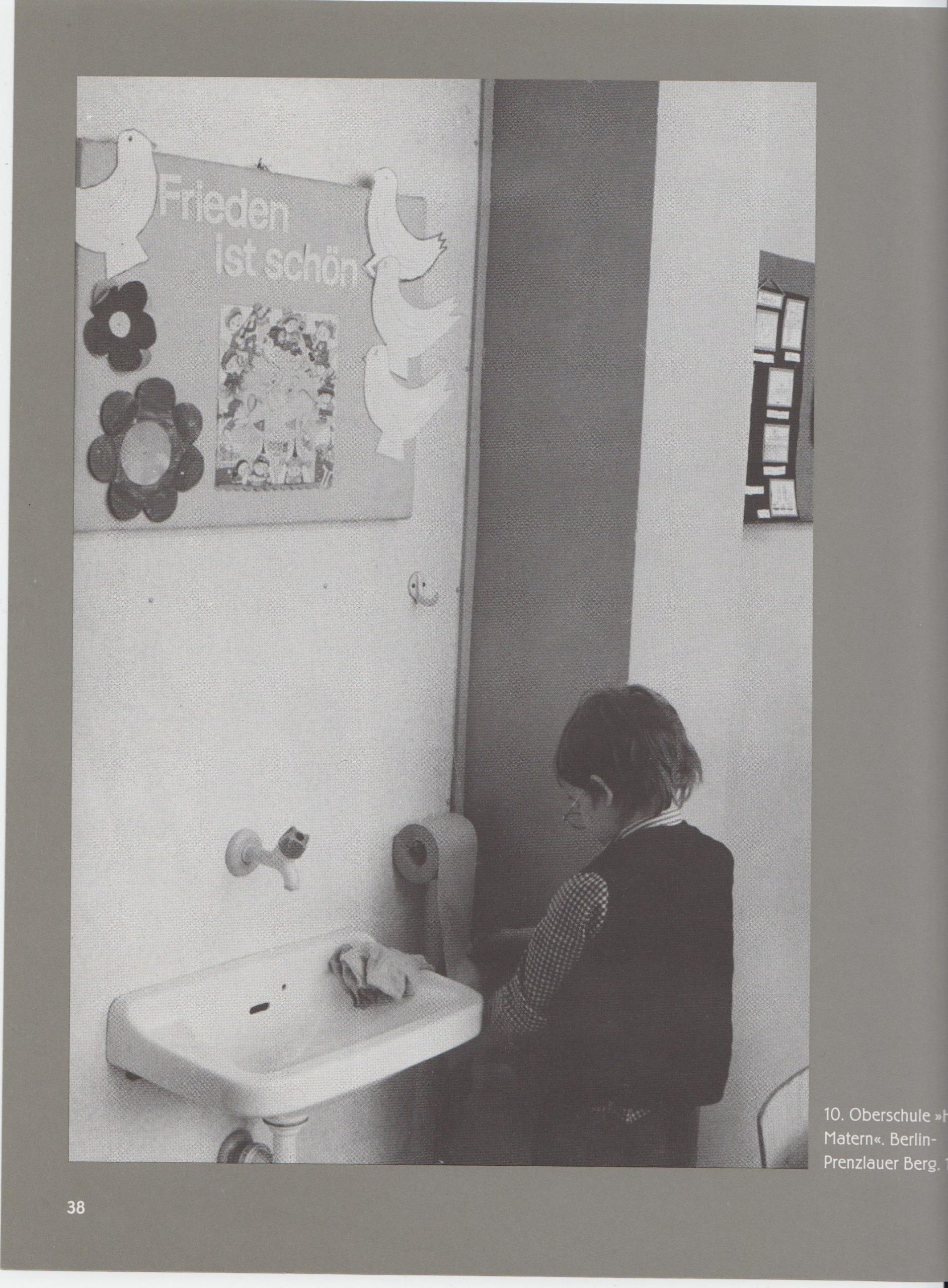

Foto: Feierbild in Lauchhammer – Sylvester, deshalb die seltsamen Hüte – „Hausgemeinschaft“ Werner-Seelenbinder-Str. 5 – meine Mutter ist die Zweite von links.