Die Zeit rast. Die Zeit hat zurzeit viel Ungewisses, wütend Machendes, Angst Machendes und wenig Erfreuliches – trotz alledem: Wir leben noch. Wir lieben noch. Wir feiern noch. Zum Beispiel jedes Jahr zahllose Geburtstage. Besondere Geburtstage gibt es auch ab und an. Zum Beispiel wäre da eine meiner liebsten und besten Freundinnen: Petra.

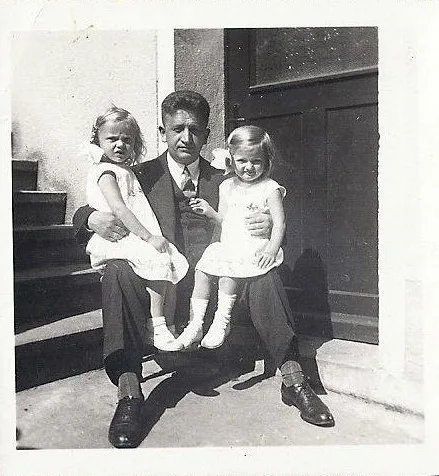

Petra hätte ich eigentlich in Leipzig kennenlernen müssen. Hätte. Denn ich lernte sie in Berlin kennen. Im damaligen Westberlin, in das wir Ende der Achtziger gerieten. Peter, mein damaliger Mann, und unsere Kinder Robert, Ben und Moritz.

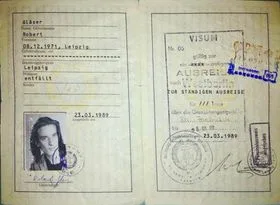

Wir REISTEN aus der ungeliebten DDR AUS – wie man das damals nannte – ins Ungewisse. In den Westen, der aber nur eine Stadt war, um die „ringherum nur Osten“ war. Das legendäre Westberlin. Wenn man mit drei Kindern und drei Koffern, ohne einen Pfennig Ost und auch keinen Pfennig West. ins Unbekannte reist, ist man angewiesen: Auf Behörden, Wegweiser, S-Bahn und vor allem – Freunde.

Der wichtigste Freund war damals Klaus Renft (bürgerlich Klaus Jentzsch). Er holte uns am Bahnhof Zoo ab und brachte uns fünf Gläsers erst einmal in seine Wohnung, die zu dieser Zeit beim legendären KaDeWe um die Ecke lag. Es war eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die er mit seiner Freundin bewohnte. Wir lebten dort zunächst eine Woche. Dass unser aller Geduld schnell am Ende war, kann man sich denken. Wir mussten also so schnell wie möglich ins „Auffanglager Marienfelde“ in Berlin-Tempelhof. Und dann ging es – nach ein paar Tagen dort – ich habe das in einer anderen Geschichte hier auf dieser Seite beschrieben – in eine Pension und sehr viel später in eine eigene erste Wohnung in Berlin-Kreuzberg.

Klaus Renft hatte mir ziemlich schnell beigebracht, dass Strom im Westen Geld kostet, und zwar irgendwie mehr, als in der DDR. Er wollte beispielsweise nicht, dass ich Wäsche in seiner Waschmaschine wasche, weil das „Geld kostet“. Und machte jede Lampe hinter mir aus und auch den Fernsehkonsum bewachte er mit Argusaugen, während seine Freundin Kerzen vor dem Bild der Moon-Sekte, der sie angehörte, abbrennen ließ.

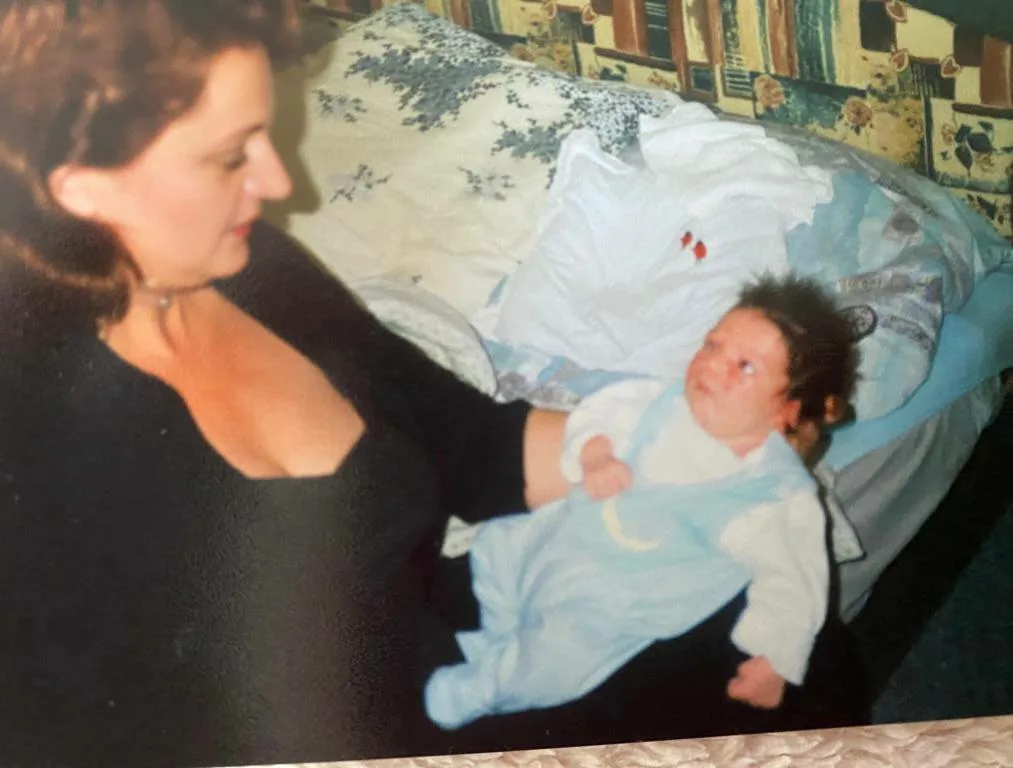

Dennoch: Ich werde es Klaus nie vergessen, dass er uns fünfköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern und einem „schwierigen“ beinahe Erwachsenen plus zwei richtig Erwachsenen, die auch nicht wussten, wie und wo es langgeht, die ersten Schritte erleichtert hat. Dass er viel Langmut bewies und dass er uns Petra vorstellte. „Ihr müsst doch Petra kennen!“. Die ist doch auch aus Leipzig. Peter kannte Petra, sie war ein Renft-Fan – damals in den wilden DDR-Zeiten. Ich kannte Petra nicht. Aber als Klaus uns Petra dann vorstellte, war es, als hätten wir uns schon immer gekannt. Allein ihre heimatlich klingende sonore Stimme, ihre vollkommen arglose Zugewandtheit und ihre Hilfsbereitschaft, uns auf allen ersten Wegen zu begleiten, werde ich in diesem Leben nie mehr gutmachen können und muss es auch nicht. Petra hat nie etwas verlangt, sie hat immer nur gegeben. Eine Eigenschaft, die ihr nicht nur nützlich war, denn sie lud zum Missbrauch ein. Was viele auch ausgenutzt haben. Ich hoffe, wir haben das nicht getan, obwohl wir ab sofort, solange wir in einer Pension wohnten, fast jedes Wochenende mit den drei Kindern bei Petra waren. Sie hatte auch nur eine zwei Zimmer-Wohnung. Und einen Sohn, der so alt war, wie unser Ben. Also damals noch nicht einmal zehn Jahre alt. Ben und Alex sind heute noch Freunde, so etwas verbindet fürs Leben.

Ja, wir haben viel erlebt in dieser Zeit. So viele Leute kennengelernt. Nicht so viele Fehler in der ersten Zeit gemacht, wie man hätte machen können, hätten wir keine Petra gehabt. Denn Fehler konnte man machen – ohne Ende. Überall lauerte der Anschiss und der Betrug, wenn man so dumm wie wir Ossis war, und erstmals mit den Fallstricken des Westens Bekanntschaft machte. Der gesamte Osten machte diese Erfahrungen in den frühen Neunzigern. Alle waren wir so Ossi-gutgläubig, so westverliebt, so gierig nach all den schönen Dingen, so abenteuerlustig, so jung und… ach, ich weiß nicht. Es war eine verrückte Zeit. Und wenn man eine Bärenführerin hat, wie Petra und später noch einige Andere, kann das helfen, die falschen Wegrichtungen zu vermeiden.

Petra wurde meine beste Freundin und später habe ich – hoffentlich – auch etwas zurückgeben können.

Ich erinnere mich, wie wir beide mit ansehen mussten, als die Mauer aufging und Berlin unter der Last der vielen Autos und Menschen und Menschenschlangen¸ nach der ersten Begeisterung, fast zerbrach. Wir geflohenen Ossis waren nicht so begeistert davon, dass all die, mit denen wir nie mehr etwas zu tun haben wollten, plötzlich wieder da waren. Petra hatte etwas ältere Berlinaufkleber, auf denen stand „Berlin tut gut“. Petra und ich haben uns gemeinsam hingesetzt und dieses U in tut durch ein A ersetzt. „Berlin TAT gut“ – so fanden wir den momentanen Zustand – und klebten die selbst erbastelten Aufkleber auf alle Autos und Bäume, die wir fanden, bis sie alle waren. Bis die Wiedervereinigungseuphorie sich erledigt hatte.

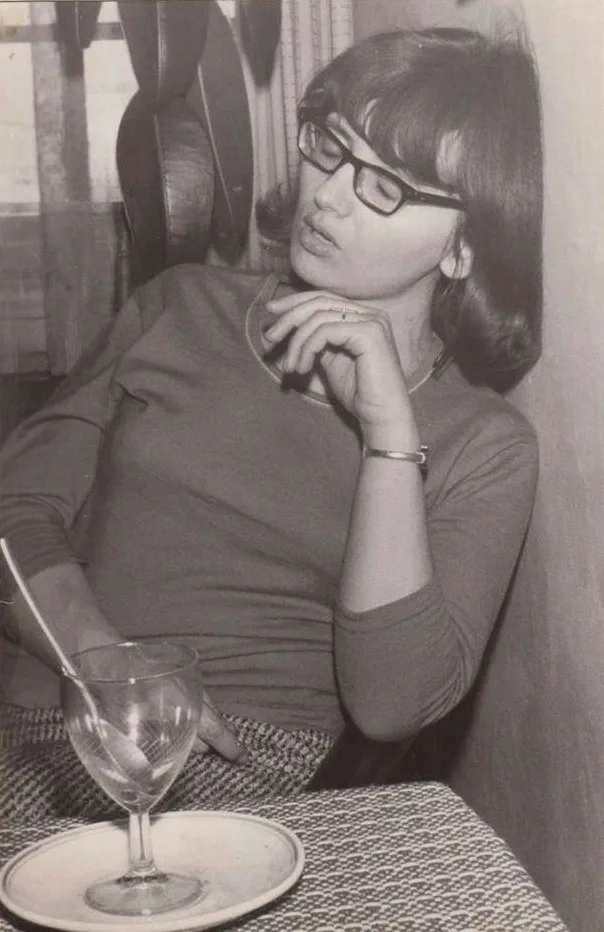

Später hatten wir – Peter, die Kinder und ich – eine Wohnung mit Garten in Kreuzberg. Da saßen wir jeden Tag – zumindest im Sommer – Grundköniginnen waren Petra und ich. Hinzu kamen viele Freunde, die wir u. a. durch Petra kennengelernt hatten, und auch Petra lernte Freunde durch uns kennen. Es war eine wunderbare Zeit, denn jetzt kamen auch viele der alten Freunde aus dem Osten zu Besuch. Der abendliche Gartenkreis wurde immer größer und auch der Alkohol floss in Strömen. Die Kinder hatten einen riesigen Spielplatz gleich in Sichtnähe. Alles war gut. Ja, Petra und ich waren die Lead-Ladies dieser Zeit in unserer Wohnung bzw. dem angeschlossenen Terrassengarten.

Auch Petra wechselte gern die Wohnungen, von Schöneberg nach Tiergarten, von Tiergarten nach Charlottenburg. Wir dann später von Kreuzberg nach Friedrichshain. Und gegenseitig halfen wir uns bei den schwierigen Umzügen. Denn damals hatten wir alle noch nicht so viel Geld, dass wir uns Umzugsunternehmen, Maler oder Putzkräfte leisten konnten. Einmal habe ich mich mit Petra aus einer Ihrer Wohnungen nachts um 24 Uhr herausgewischt. Und danach einen Döner gegessen, als wären wir kurz vor dem Verhungern. Aus der DDR kannten wir Wohnungsabnahmen in dieser Form, alles streichen, alles putzen, alles so herrichten, wie es beim Einzug war, nicht. Im Westen herrschten so viele neue Gesetze. Ja, die musste man lernen. Ohne Petra hätte ich glatt fünf oder zehn Jahre länger dafür gebraucht.

Petra hatte zwischenzeitlich ihren Lebensjob, den sie bis zur Rente ausübte, in einer künstlerischen Institution gefunden. Ich studierte noch einmal an der Hochschule, später Universität der Künste und Peter baute eine neue Band auf, mit der er in den alten Sälen der DDR herumreiste.

Wir sahen uns fast jeden Tag – Petra, Peter, ich und all die anderen – keiner dachte, dass diese Zeit einmal zu Ende gehen würde.

Aber sie ging zu Ende. Wie alles zu Ende geht. Unsere Freundschaft – Petras und meine – wird niemals zu Ende gehen. Auch wenn wir uns durch meinen Weggang aus Berlin im Jahr vielleicht dreimal sehen. Aber wir sind durch die sozialen Netze verbunden. Und wenn ich ihre warme Stimme höre und ihre Begeisterungsfähigkeit erlebe, wie in alten Zeiten, weiß ich, dass sie zu den wichtigsten Menschen in meinem Leben gehört.

Im Übrigen fährt sie Fahrrad, wie ein Profi. Begibst Du Dich mit ihr auf Tour, wartet sie immer an der nächsten Ecke, gebeugt auf ihr Rad, bis Du schnaufend endlich ebenfalls dort bist.

Heute wird meine liebe Freundin Petra 70 Jahre alt.