Wenn ich mir reihenweise Netflix-Serien reinziehe, plagt mich mein Gewissen. Du darfst nicht immer sitzen, sagt auf YouTube der ewige Roland Liebscher-Bracht. Du darfst nicht sitzen! Die Muskeln rosten und dann musst Du schmerzhaft Faszien dehnen und dehnen und dehnen. Also sitze ich auf dem Cocktail-Stuhl von Rolf Benz und mach Kniebeugen irgendwie. Rechtes Knie über den Oberschenkel des linken Beines, was nicht geht oder nur kurz. Macht nix, dann linkes Bein über rechten Oberschenkel und rechts und links und rechts und links. Nur einmal kurz tippen, so im Sitzen. Das sah ich auf einer App für Omas, die machen Stuhlyoga als niedlicher Zeichentrick. Legen ein Bein aufs andere und schauen mich triumphierend an. Das soll in drei Monaten zehn Kilo schlanker machen!

Dann mal ich mir aus, ob es mich glücklich machen würde und denke an glückliche Kindertage, in denen ich die legendäre Irmgard Düren im DDR-Fernsehen sah. Irmgard Düren moderierte die wunderbare Samstagnachmittag-Sendung „Rendezvous am Wochenend“ im Wechsel mit Professor Wolfgang Ulrich, dem Zoodirektor aus Dresden, der damals fast berühmter als der Berliner Tierparkdirektor Professor Heinrich Dathe war. Beide – Irmgard und Wolfgang – hätten ein ungemein passendes Paar sein können. Waren sie aber nicht. Dabei waren sie sich so ähnlich: Beide dünn, beide lange schlanke Beine, die sie – in der Manier des beginnenden Fernsehzeitalters – vornehm übereinander schlugen. Bei Irmgard Düren sah das umwerfend aus, weil das eine Bein gerade von vorn zu sehen war und das darüber geschlagene kerzengerade daneben stand. Schuhspitzen nach vorn. Zwei Beine, die sich zurückhaltend selbständig gemacht hatten und über Stunden ihre Frau standen. Nebeneinander. In der nächsten Woche war Professor Wolfgang Ulrich aus Dresden dran und er tat es genauso. Nur eben mit Hosen.

Ich als so ca. Elfjährige dachte mir, dass man im Fernsehen so sitzt und dazu Vergnügliches aus Natur und Gesellschaft – und im Falle von Professor Ulrich auch dem Zoo berichtet. Und nun – wenn ich wilde Serien bei Netflix schaue, im Moment ist es „Better than Us“, englischer Titel, aber russische Serie, in der Menschen mit Bots zusammenleben, die in der hochentwickeltsten Form einen eigenen Willen haben, und von rebellischen Jugendlichen, die sich „Liquidatoren“ nennen, bekämpft werden – mach ich Oma-Yoga und träume von zwei langen Beinen, die ich vor mir aufstellen kann, als wären es Zwillinge, Zwillinge, die mitschauen, wie Bots und die Menschen um ihre Daseinsberechtigung kämpfen. Vom Bot träumen, von langen Beinen träumen. Und die Träume wahr machen.

Weiter im Text, der heute nostalgisch ist. Denn ich denke oft an die Zeiten des bescheidenen Fernsehprogramms der kleinen DDR. Denke an die wunderschönen Fernseh-Ansagerinnen, denen ich keine Ausscheidungsfunktionen zuordnen mochte und meinen Vater fragte, ob die auch mal… ja, die müssen das auch. Das kann nicht sein! So schön, so engelsgleich wie die sind! Zum Beispiel Doris Weikow, die kam erst später, aber sie war lange Zeit die Allerschönste, weil sie gleichzeitig eine Schauspielerin war und das DDR-Schneewittchen gespielt hatte. In diesem Farbfilm betete ich Doris Weikow an! Sie war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und hatte ebenholzschwarze Haare. Die sie in Wirklichkeit nicht hatte, aber das erfuhr ich erst später, als sie dann eben das abendliche Fernsehprogramm ansagte. Wenn ich den Film „Schneewittchen“ heute ansehe, und fürwahr, das tue ich tatsächlich ab und an, und wenn es mit Anna, meiner 25jährigen Enkelin ist, verbandele ich mich innerlich eher mit der bösen Königin, die ich damals in meinen zarten Kinderzeiten alt und hässlich fand. Heute wunderschön. Viel schöner als das biedere Schneewittchen.

Überhaupt DDR-Märchenfilme. Ich habe mich immer vor diesen Scherenschnittfilmen gefürchtet, die heute als Kunst gelten. Es gibt sie nicht mehr. Wahrscheinlich wirklich nur als Kunst. Aber wer will schon Kunst-Märchen-Filme ansehen. Vor dem Scherenschnitt-Rumpelstilzchen bin ich unters Bett gekrochen – vor Angst. Es war so böse. Das im DDR-Farbfilm dagegen so lieb. So lieb, dass es sogar eingesehen hat, dass die Königin ihm ihr Kind nicht geben will und kann. Es hat ganz lieb geguckt. Wir hatten uns alle lieb. Und waren lieb, wie die kleinen russischen Zeichentrick-Puppen, die immer von den bösen Holzpuppen bedroht wurden. Die Holzpuppen waren stärker und schneller und irgendwie auch weiter. Aber die kleinen lieben Püppchen haben letztlich doch immer gewonnen. Oder „Der Moorhund“, ein Kinderspionagefilm, der im Testprogramm am Nachmittag oder bei Professor Flimmrich lief. Der Moorhund! Heute kennen den nur noch ganz wenige. Ich habe damals nicht verstanden, worum es ging. Irgendwie um die Grenze zum Westen. Einer, der sich als „ein Guter“ ausgab, war am Ende der Böse. Es war Horst Kube, falls noch jemand weiß, wen ich meine.

Ich merke, ich bin alt, weil das alles Dinge sind, die junge Leute nicht mehr verstehen. Wer war Horst Kube und wer Irmgard Düren? Es wird mein kleines Geheimnis. Auch die Knie von Irmgard Düren, die sie so akribisch-akrobatisch verschränkte und die Schönheit von Doris Weikow. Das abgrundtief Böse eines Horst Kube. Sie ruhen in mir und werden mit mir in die Ewigkeit der Erinnerungen eingehen. Ich mache jetzt noch ein paar Oma-Liebscher-Faszien-Yoga-Knieübungen und dann wieder russische Bots! Das Leben ist schön.

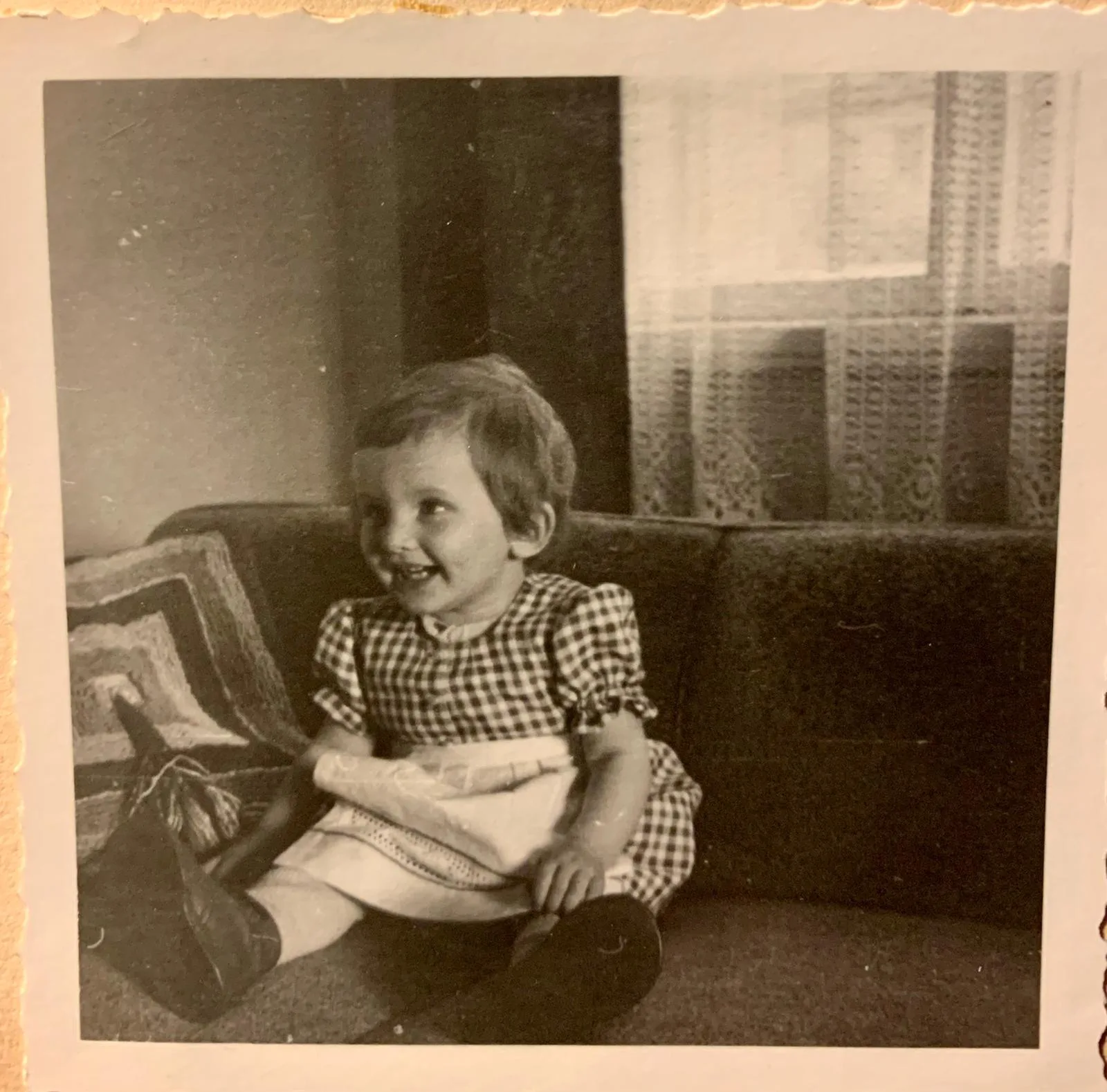

Foto: Ich bei meiner Oma auf dem Sofa. Da gab es nur Radio oder – Kino.