„Die sieht ja aus, wie meine Mutter!“, sagt der frischgebackene Vater zur frisch geborenen Tochter. Vater Robert, mein Sohn. Tochter Anna, meine Enkelin. „Die sieht ja aus wie eine von der Tschuktschen-Halbinsel!“ – kreischt Tante Illi im breiten Erzgebirgisch. Illi – mit dem Zug herbeigeeilt, um zu helfen.

Die Tschuktschen-Halbinsel liegt im fernen Ostsibirien der früheren Sowjetunion, heute Russland. In der DDR-Zeit gab es Romane, aus denen man erfahren konnte, wie die Tschuktschen, ein kleines Völkchen, leben, und wie man sowjetkommunistisch auf sie einwirkte, was nicht wirklich funktionierte. Die Tschuktschen wollten ihre alten schamanischen Riten behalten. Tante Illi wusste also, was die „Tschuktschen“ sind. Ich wusste es auch. Sonst niemand im Raum. Wie sie aussahen, konnte man jetzt besichtigen. Die Enkelin wirkte ein wenig japanisch. Knallschwarze Haare. Vorerst asiatischer Augenschnitt. Rundes Gesicht. Wie eine kleine Tschuktschin, fürwahr! Ich war sofort verliebt. Wir waren alle verliebt.

Die kleine Tschuktschin verwandelte sich innerhalb eines halben Jahres in eine Europäerin. Heute ist ihr 25. Geburtstag. Heute tanzt sie in der „Eisenstadt“ in Sachsen-Anhalt, genannt Ferropolis, auf einem Festival. Festivals – ihr Sommerhobby. Das Wetter ist wundervoll. Damals – an diesem Julitag vor 25 Jahren – war es das auch.

Ich arbeitete zu jener Zeit in einer Agentur in Hamburg als Texterin. Und wohnte mit einem Freund in einer WG. Als ich spät abends nach Hause kam, lag da ein Zettel auf dem Küchentisch. „Du bist heute Abend gegen 21.00 Uhr Oma geworden.“ Dazu ein typisches Oma-Piktogramm. Ältere Dame mit Nerle oder Dutt.

Ein Handy hatte ich damals noch nicht.

Ich war überwältigt. Meine erste Enkelin! Zur Welt gekommen in einem exotischen Geburtshaus in Berlin-Prenzlauer Berg bei Kerzenschein und Weihrauchgerüchen, das Saskia, Annas Mutter, sich ausgesucht hatte. Robert filmte die Geburt. Ein Dokument, das meine Mutter – nunmehr Urgroßmutter – zum Weinen brachte. Aufgenommen mit einer Videokamera, die es heute nicht mehr gibt. Gebannt auf eine Kassette, die es heute auch nicht mehr gibt.

Wir hatten alle noch kein Handy.

Mein geliebtes Friedrichshainer Mädchen war auf der Welt. Und ich habe mir und ihr versprochen, dass ich alles für sie tun werde, was in meiner Macht steht. Eines der wenigen Vorhaben meines Lebens, das ich tatsächlich in die Tat umgesetzt habe, ohne Wenn und Aber, mit all meiner Kraft, mit all meinem Vermögen, womit ich nicht nur Geld meine. Das aber auch. Ich hatte sogar Saskia versprochen, dass ich eine Nasen-OP bezahlen würde, falls Anna später so eine große Nase wie ihr Vater bekommen sollte. Das Geld musste ich nicht ausgeben, Saskias Nasen-Gene waren vermutlich stärker. Anna hat sich von beiden Eltern das Beste zu einer großartigen Mischung zusammengestellt.

Jetzt haben wir alle ein Handy.

Mein Friedrichshainer Mädchen wohnt noch immer und aus Überzeugung im Friedrichshain. Das Friedrichshainer Mädchen traf sich gestern mit seinen Freundinnen und Freunden am Bahnhof Ostkreuz, nicht um abzuhängen, nein, die haben gemeinsam einen Bus gemietet, der sie zum Festival nach Ferropolis bringt. Ausgestattet mit Feierlaune, Zelten, Powerbänken und großen Handys. Mit ihren Handys korrespondieren sie immerdar, den ganzen Tag und die halben Nächte, montags bis sonntags und das seit Jahren miteinander. Ein ständiges Handyrauschen um sie herum. Die (Ost)kinder vom Bahnhof Ostkreuz. Über dreißig Jahre nach der Wende und der Wiedervereinigung der Deutschen. Diese inzwischen erwachsenen Kinder waren zu jener Zeit noch nicht geboren. Und doch haben sie heute – im Jahr 2023 – ihre ganz persönliche Mauer errichtet, wie ich in Gesprächen erfuhr.

„Wir sind Ostkinder! Und wir sind stolz darauf!“ – „Was heißt das denn?“, frage ich, die ich mein halbes Leben im damals ungeliebten Osten und die weitere Hälfte eher im Westen verbracht habe. „Wir Ostkinder sind anders! Wir sind weltoffener und legen nicht so viel Wert auf Kohle, mehr auf Herzlichkeit! Wir sind auf sozialer Ebene stärker. Und wir berlinern mehr!“ Sie sagen von sich, dass sie „atziger“ sind, als die Wessis. Da musste ich erst einmal googeln. In der Jugendsprache bedeutet „atzig“ so etwas wie cool. Sie sind also cooler. Vermutlich ist das so, schon allein deshalb, weil sie nicht so viele Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten haben und darüber lachen können. Und auch nicht unter Helikopter-Eltern leiden mussten. Immerhin haben sie sich das Wort „weltoffen“ in ihre Welt herübergeholt, ohne daran zu denken, dass das Land ihrer Eltern und Großeltern alles andere, als weltoffen war. Zumindest nicht für die eigenen Bürger. – Woran das denn alles liegen würde, frage ich sie. Es läge an deren Eltern. Also an den Wessi-Eltern. Die sind anders: „Wir haben andere Eltern!“

Während wir damals unbedingt so sein wollten, wie die „Wessis“, so leben wollten wie sie, so reden können wollten, setzen diese stolzen Ostkinder ganz andere Prioritäten. „Wir Ostkinder chillen generell nie mit Wessis“, sagen sie ganz überzeugt.

„Ostkinder“ fahren nur in den Westen, also nach Westberlin, wenn es unbedingt sein muss, meinen sie, weil sie sich dort nicht wohl fühlen würden. Das wäre ihnen ganz fremd. In ihrem eingeschworenen Freundeskreis gibt es keinen einzigen Wessi. „Berlin ist groß! Jeder in seinem Gebiet!“

Ok. Ich nehme das zur Kenntnis. Auch ich bin – nach über dreißig Jahren – zu meinen Ost-Wurzeln zurückgekehrt. Und ich fühle mich seltsam zu Hause. Ich kann das also verstehen, hätte nur nicht gedacht, dass sich die alte Spaltung mit dieser noch sehr jungen Generation neu etabliert hat.

Anna ist mittlerweile Studentin an der Humboldt-Universität, in – natürlich – Ostberlin. Sie will Lehrerin werden. Vordem war sie in Berlin-West an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Es war Corona-Zeit. Das mag auch eine Rolle gespielt haben. Sie fühlte sich dort unwohl und fremd. Und so vollzog sie einen Hochschul- und Studienfachwechsel. Jetzt ist sie glücklich und redet schon mit mir, als wäre ich ihre Schülerin.

Ich wohne fünf Jahre nicht mehr in Berlin. Anna und ich telefonieren fast täglich. Wir sind auf WhatsApp ganz dicke und ich helfe ihr weiterhin in (fast) allen Belangen ihres Lebens.

Manchmal macht es mich traurig, dass mein kleines Mädchen, meine Tschuktschin, die gern auf meinem Schoß saß, mit der ich fast jedes Wochenende etwas unternahm, jetzt auch und tatsächlich erwachsen ist. Ich sehe sie schon mit dem Zeigestock vor der Klasse stehen. Falls es dann noch Zeigestöcke gibt.

Was bleibt? Sie gibt mir immer noch gute Ratschläge, wenn es um Cremes und Make-up geht. Und wenn sie anruft, habe ich meist eine Schrecksekunde Angst, dass etwas passiert ist, dass sie weint und ich sie trösten muss.

Irgendwann wird auch das vorbei sein. Irgendwann ist sie vielleicht auch eine Großmutter. Spätestens dann wird sie verstehen, warum ich so bin, wie ich bin. Spätestens dann wird sie verstehen, warum ich am heutigen Tag glücklich und traurig zugleich bin.

Irgendwann fällt uns allen ein Handy oder so etwas Ähnliches aus der Hand.

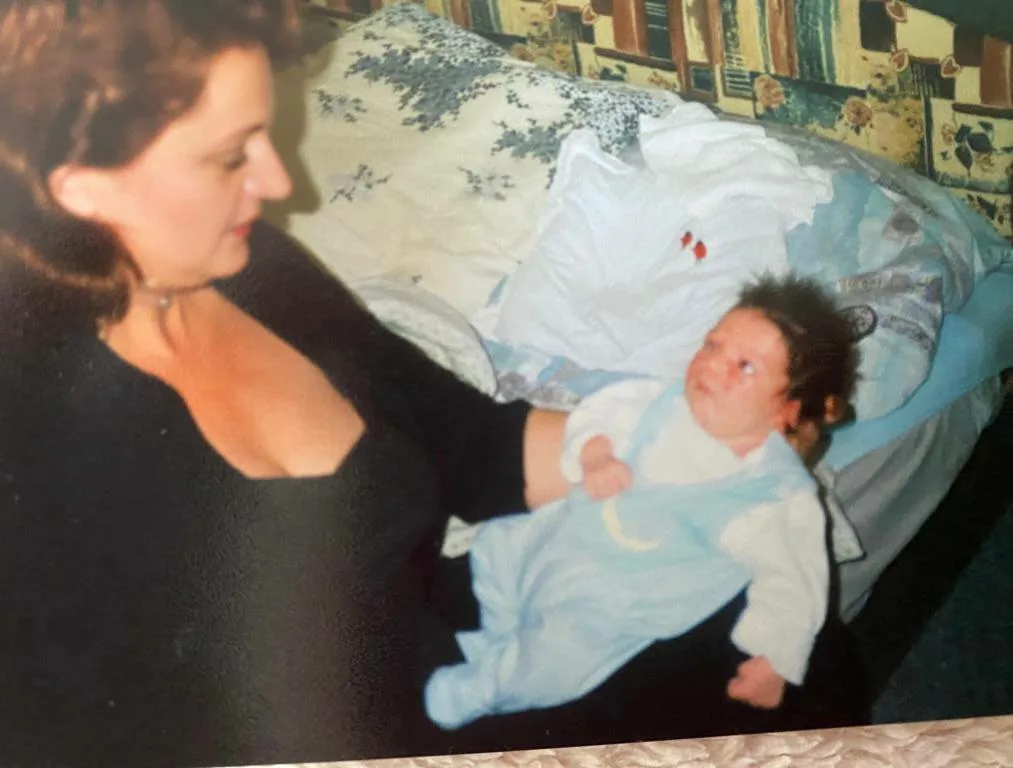

Foto: Anna und ich einen Tag nach ihrer Geburt.