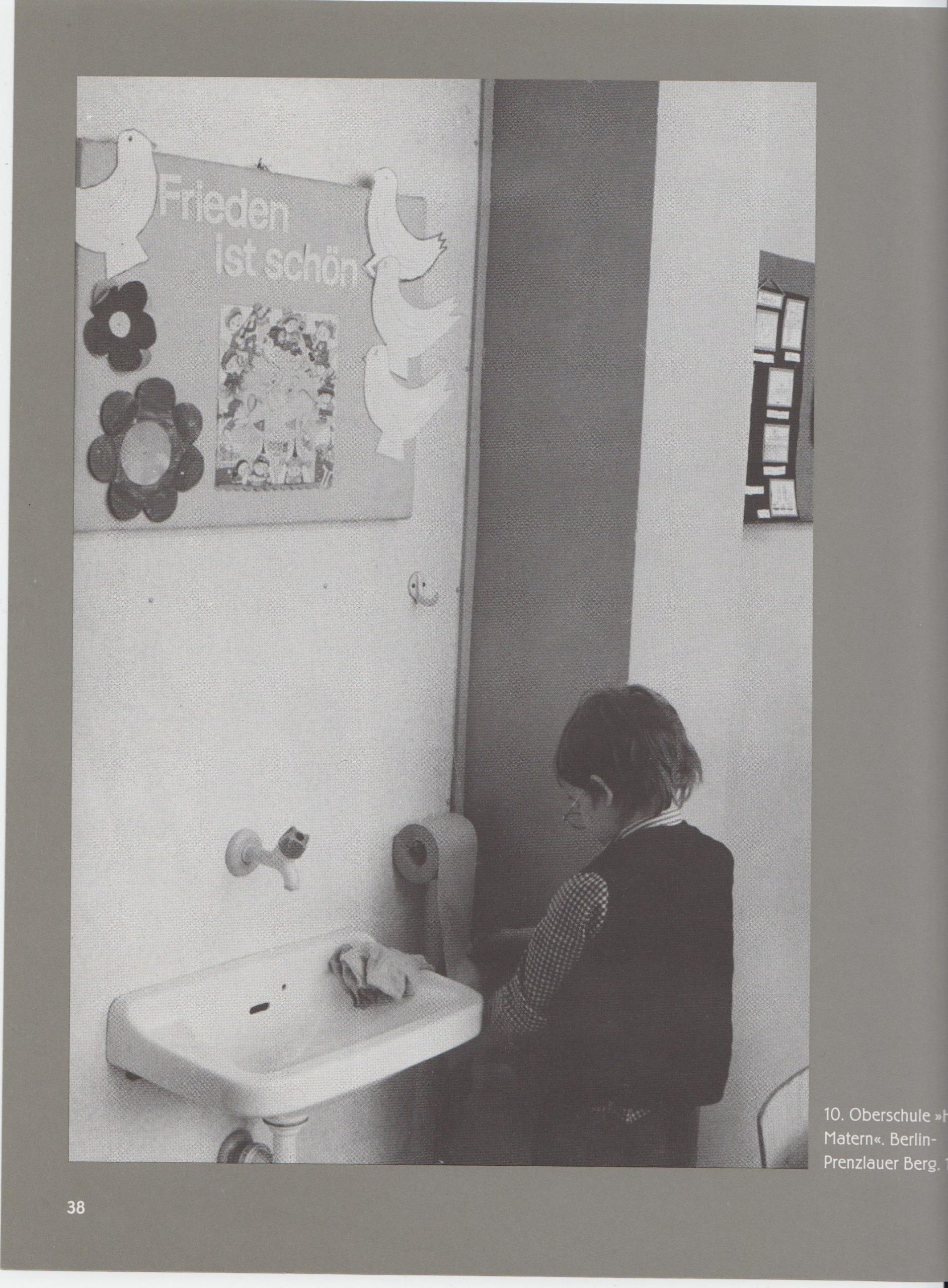

Ich war ein Kind der Fünfziger und Sechziger Jahre. In der DDR. Also ein Nachkriegskind. Und so war der Frieden bei uns – neben dem Kommunismus, später „nur noch“ Sozialismus – das höchste Gut. Alles war mit Frieden verbunden. Wir sangen im Kindergarten und in der Schule „Kleine Weiße Friedenstaube“, wir vergötterten all die Friedenskämpfer, zu denen – angefangen bei Karl Marx und Friedrich Engels und selbstverständlich Wladimir Iljitsch Lenin – Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, anfangs auch noch Mao Tse-tung, Nikita Chruschtschow sowie alle Parteivorsitzenden und Präsidenten aller anderen sozialistischen Länder, die kommunistischen Widerstandskämpfer der Nazizeit und natürlich alle Parteimitglieder unserer Sozialistischen Einheitspartei gehörten. Auch wir Kinder waren Friedenskämpfer, wie unsere Eltern und Lehrer. Wir waren der Friedensstaat schlechthin. Wir Kinder malten Friedenstauben, schnitten sie aus und klebten sie massenhaft auf Wandzeitungen. Wie auf diesem Bild aus dem Fotoband „Olle DDR – Eine Welt von gestern“. Der beste Foto-Essay-Band über die DDR bis heute, der zu Beginn der Neunziger im Henschel Verlag erschien. Auf dem Foto von Volker Döring sehen wir einen Jungen, der vor einem Waschbecken steht. Als Handtuchmöglichkeit hängt daneben eine Rolle Klopapier. Ich denke, dass das kein Klo, sondern eher ein Klassen- oder anderer Aufenthaltsraum war. Denn die Toiletten in Schulen waren unbeschreiblich verkommen und noch weniger fotogen, als alles andere, mit dem wir so lebten. Sehr erheitert hat mich das kleine Plakat über dem Waschbecken: „Frieden ist schön“. Heute komisch und irgendwie unbeholfen. Damals normal. Wir lebten mit der Dauerbeschwörung des Friedens zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und wenn es über einem Waschbecken war. Man kann sich vorstellen, wie es an Häuserwänden und -mauern aussah. So viel Frieden – als Aufforderung – war nie wieder. Und wir Kinder lernten täglich: Die DDR ist der Hort des Friedens. Natürlich immer bedroht von den „Bonner Ultras“, den Kriegstreibern, vorzugsweise aus dem abgeteilten Feindesstaat BRD. Unsere Nationale Volksarmee beschützte uns vor ihnen. Darauf war Verlass. Und als wir 1961 eine Mauer bauten, um vor „denen“ beschützt zu sein und unseren – selbstverständlich friedlichen – Sozialismus aufbauen zu können, fanden wir Kinder das vollkommen in Ordnung. Wir waren die „Junge Garde“ des Staates und nannten uns „Pioniere“. Und wenn die Jungs später zur Armee eingezogen wurden, standen sie selbstverständlich auf Friedenswacht. Die Fünfziger- und die Sechziger-Jahre waren für uns eine Zeit der Hoffnung. Nicht nur auf den Frieden. Denn den hatten wir ja schon. Er musste nur täglich „beschützt“ werden. Unsere Hoffnung, an die wir glaubten, war der Kommunismus. Wir hatten vage Vorstellungen. Es sollte ein Paradies werden. Ich stellte mir vor, dass man in einen Laden geht und sich nimmt, was man so haben möchte. Später hieß es dann, etwas beschwichtigend, was man braucht. Denn Geld sollte es nicht mehr geben. Alle Menschen wären glücklich. Und in unseren Darstellungen beschäftigten sie sich entweder mit unseren Fahnensymbolen „Hammer, Zirkel, Ährenkranz“ oder sie tanzten glücklich im Sonnenschein. Ich stellte sie mir als lichtvolle Gestalten vor, Fähnchen schwenkend, wie am 1. Mai. Alle würden eine schöne Wohnung mit Heizung und warmem Wasser haben und vielleicht – irgendwann – ein Auto. Und im Sommer fährt die ganze Familie ans Meer. Viel mehr Phantasie hatte ich nicht. Eine Vorstellung vom vollkommenen Glück zu haben, fällt mir noch heute schwer. Auf jeden Fall hätte ich richtige Handtücher neben unseren Schul-Waschbecken gewollt. Das Glück ohne Ende gab’s am Ende dann nicht. Wie bei allen sozialistischen Experimenten.

Nachtrag: Das Foto von Volker Döring ist von 1986 (!!) – Bildunterschrift: 10. Oberschule „Hermann Matern“ Berlin-Prenzlauer Berg. Tja, da hat sich wohl bis zum Ende der DDR nicht sehr viel geändert.

Quelle: „Olle DDR – Eine Welt von gestern“ – Christoph Dieckmann (Autor), Friedrich Schorlemmer (Nachwort), Volker Döring (Fotograf), Joachim Donath (Fotograf), Rolf Zöllner (Fotograf) – mit freundlicher Genehmigung des Fotografen Volker Döring. Danke!